はじめに ─ 相見積もりの役割とAIの可能性

企業の購買活動において「相見積もり」は、価格や条件の妥当性を検証するための基本的な手続きです。同じ仕様で複数の業者から見積を取り、比較検討することで、コスト削減やリスク分散を図ります。

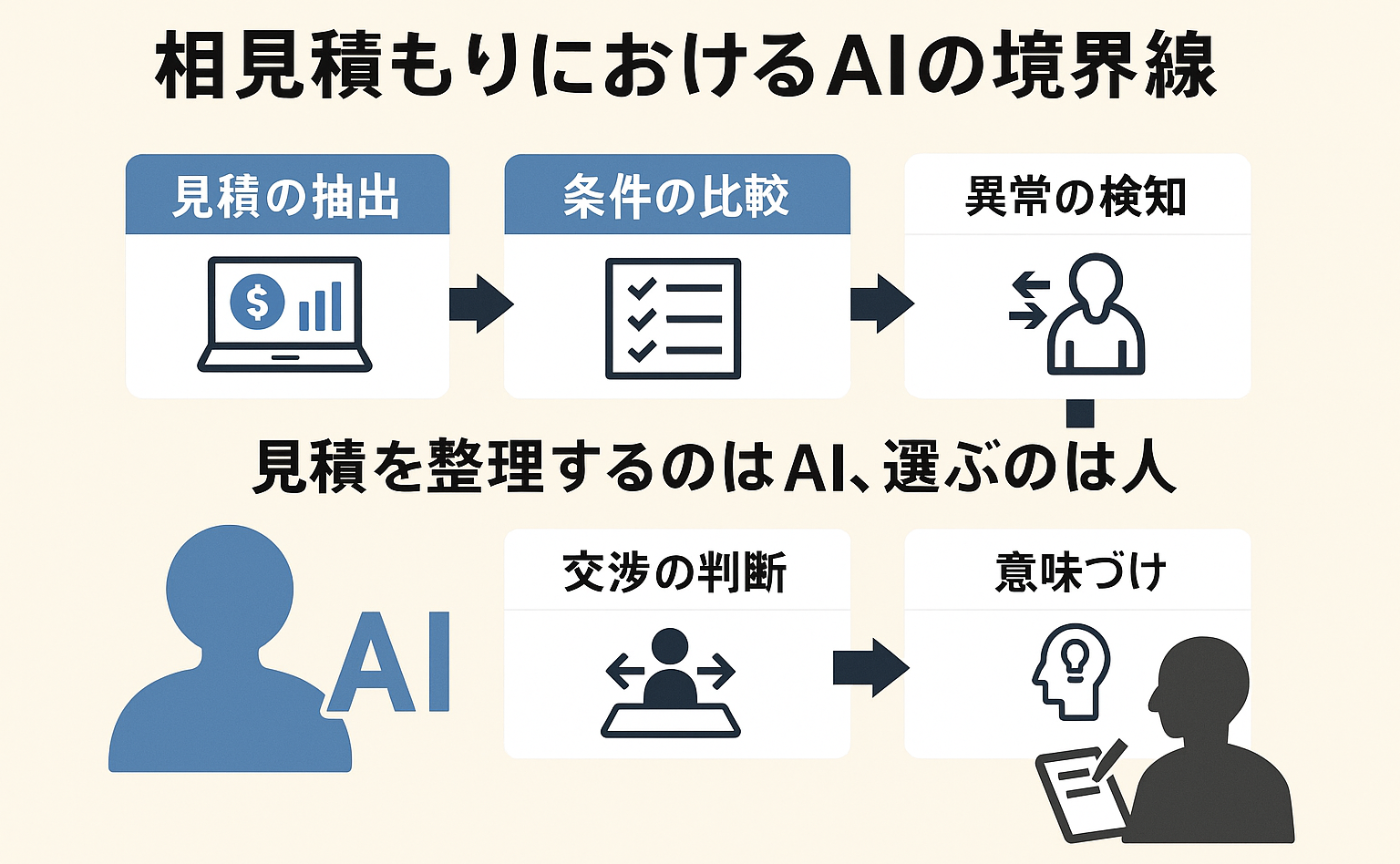

ここで問いとなるのは、AIがこのプロセスを担えるのかという点です。見積依頼、条件整理、比較分析──いずれも定型性を含む作業に見えますが、実際には取引先との関係性や将来性といった数値化しにくい要素も絡んでいます。本稿では、AIによる相見積もりの可能性と限界を4つの視点から検討します。

第1章 AIが得意とする部分

AIは大量の見積情報を処理し、価格や納期、過去の取引実績をもとに自動的に比較することが得意です。たとえば「同じ仕様の部品について、単価・納期・品質スコアを基準にランキングする」といった作業は、そこまで厳密な定義や設定がなくてもRPAや機械学習モデルに容易に任せられるでしょう。

実際、購買支援システムの一部では、過去数百件の取引データを参照し、平均価格や業者ごとの納期遵守率を算出する仕組みが導入されています。事実として、こうした仕組みは従来の人手による比較よりも迅速かつ網羅的です。

所感として、AIは「相見積もりの効率化」において有効な補助線を引ける存在です。

第2章 AIが苦手とする部分

一方で、相見積もりには「数値で表せない判断」が必ず含まれます。たとえば「長期的に付き合いたい業者かどうか」「今回だけは多少割高でも緊急対応できるか」といった要素です。これらは取引先の信頼関係や過去のやり取りのニュアンスに依存しており、AIが完全に理解することは困難です。

また、詐欺的な見積や、表面上は安価でも後から隠れコストが発生するケースもあります。AIは過去データにない手口に対して脆弱であり、過剰な依存はリスクを伴います。

AIは「定型的な比較」には強いものの、「文脈を含む取引判断」には限界を抱えています。

ただし、納期遵守レベル、予算への対応、担当者の応答の速さなど、信頼性のかけらをスコア化することはできそうです。

......中小受託法(いわゆる下請法)にはそのうち引っかかりそうですが、定例的に注文するコピー用紙や事務用品にはめっぽう強そうです。

第3章 制度設計と透明性

実務でAIを相見積もりに導入する場合、制度的な設計が欠かせません。AIが算出した比較結果は、その根拠を事後監査ログとして保存し、後から「なぜこの業者を上位にしたのか」を検証可能にすべきです。

さらに、購買部門内で説明責任の設計を組み込み、「AIが提案した案をどう人間が最終判断したのか」を明確化することも重要です。これにより、周辺の透明性が確保され、社内外からの納得感が高まります。

つまり、AIを「判断の主体」ではなく「判断を支援する透明なフロー」として位置づけることが、持続的な活用に不可欠であるといえそうです。

第4章 人間とAIの分担

境界線を引くとすれば、AIに任せるのは「定量的比較と異常値検知」、人間が担うのは「取引関係の解釈と最終判断」です。AIアウトプット比率を高めれば効率性は増しますが、信頼関係や例外的判断が抜け落ちやすくなります。逆に比率を下げれば、業務効率化のメリットを得にくくなります。

さらに、購買担当者自身のキャリア自律も問われます。AIが示した分析を鵜呑みにせず、「なぜこの見積が妥当か」を自分の言葉で説明できることが、今後の実務スキルとして求められるでしょう。

また、大型の設備や修繕を行う際、そもそも前提条件が揃っているかどうかは比較できるのでしょうか?前提条件が異なっている中で、A社よりB社のほうが安いという事実がわかっても、本質的には無意味です。単にB社が短期的なコストを優先した提案をしているにすぎません。その文脈を推察するのは人間です。

また、不明点がある場合メールを作成して送付すること自体はAIでもできると思います。

ただし、その疑問点が的を射たものであるかどうかは未知数ですし、継続して合格点のやり取りを続けられるか?となるとさらに疑問です。

おわりに ─ 相見積もりにおけるAIの境界線

AIは相見積もりの効率化と透明性向上に大きな役割を果たせるでしょう。

しかし、関係性や信頼、例外処理といった人間的判断までは代替できません。

実務者への行動指針は三点です。第一に、AIが出す比較結果を必ず人間が監査するルールを組み込むこと。第二に、AIによる分析過程を説明可能な形で記録すること。第三に、購買担当者自身が取引の意味づけを担う姿勢を持ち続けることです。

私は経理マンなのですが、資材発注業務においてもどうやら同じ結論に達しそうです。

近くに座っている、わからない点を適切に説明してくれる人がAIに明るい場合、その人に依存しているといつしか自分の席が吹き飛ぶことでしょう。

わからないことを他人に説明できるということは、AIにも勘所を説明できるということです。

地獄への道は善意で舗装されていますね。

いなくなると困る方にとって、自身は何者であるか?という人間的な問いを一層問われることになりそうです。