こんにちは!

1級FP技能士のアシまるくんです。

今回はお遊び会ですが、"遊びも全力で!"がモットーなので、情熱込めて書きます。

第0章『もうすぐクリスマス』

ハロウィンも過ぎて、今年ももう11月。スーパーに買い物に出かけるとクリスマス商品をちらほらと見かけるようになりました。流行語大賞の発表もあった通り、少し早いですが今年の出来事を思い出す季節になってきました。

個人的にいろいろあった今年ですが、趣味関連で重要なニュースが1つ。

第一興商が手掛けるカラオケマシン"DAMシリーズ"の最新機種"LIVE DAM WAO!"が4/18にリリースされました!

"歌うまフィルター"や"なりきりエフェクト”といった没入感をより一層感じることのできる機能や、"聴感"という新たな基準に着目した"精密採点AI HEART"の登場など、"歌う"という体験を一層高みに引き上げる最新機種となっております。(*1)

私の行きつけのカラオケ店でも7月下旬に大量導入されたので、毎週のようにWAO生活を楽しんでおります。

(*1)これはステマでも、私が第一興商の社員というわけでもなく、ただの熱心なDAMのファンです。

第1章『精密採点の問題点』

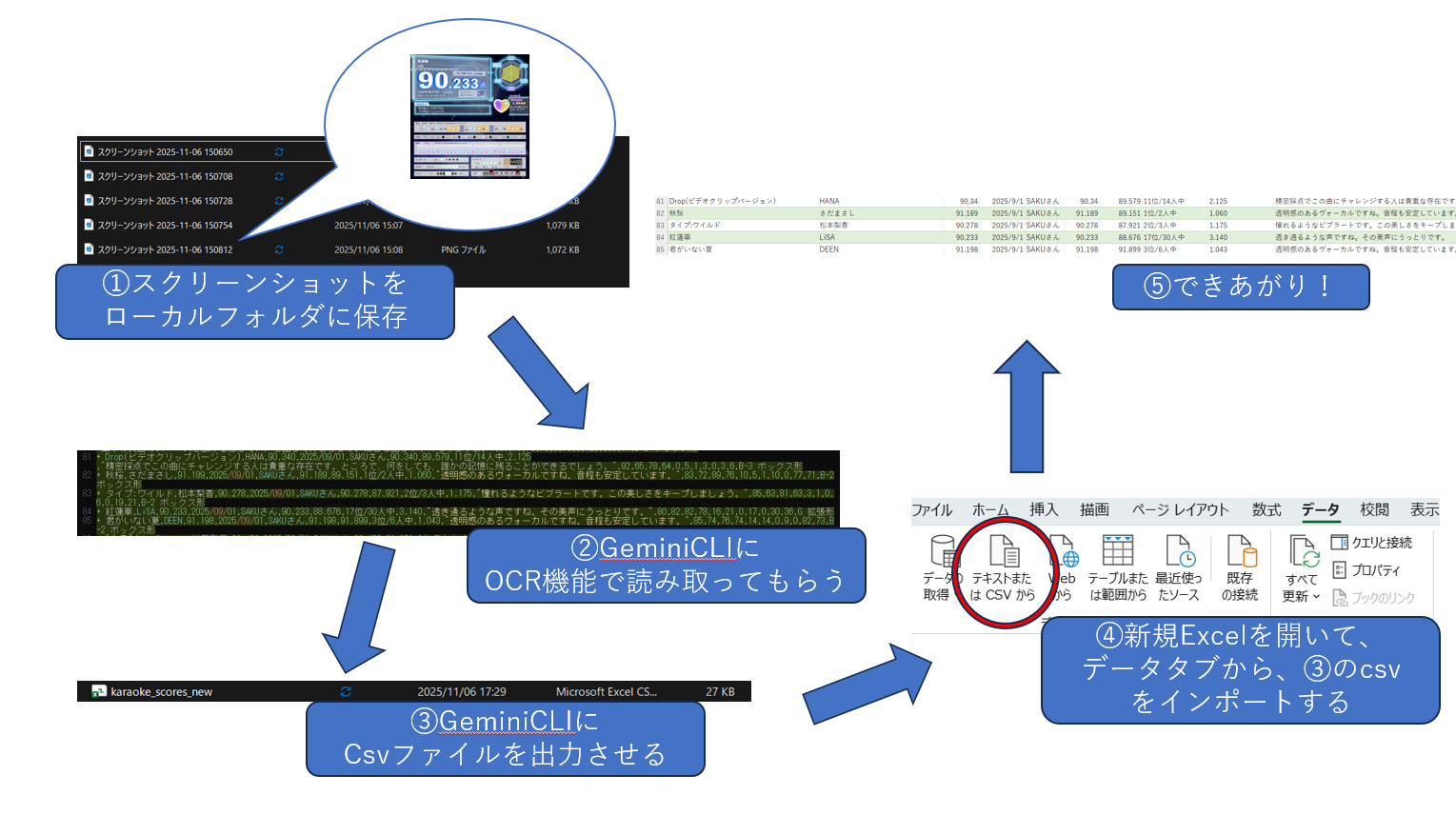

こちらの"精密採点AI HEART"、採点結果をこんな感じ↓で最大200件まで保存しておくことができます。かなり細かく表示されて便利ですね。

しかし、問題点が。90点以上取れた曲だけ保存していたのですが、3か月で200曲(*2)を超えてしまいました。そこで私は、効率よくバックアップを取る方法を考えました。

①詳細画面のスクリーンショットを保存する。

②gemini CLIにOCR機能(*3)で情報を取り出してもらう。

③取り出してもらった情報をcsv形式でアウトプットしてもらう。

④csvファイルをExcelに取り込む

⑤採点結果のExcelファイルが完成!

これは楽ちんです。全く手打ちしなくても、自分の採点結果が見る見るうちにExcelに書き込まれていきます。ただまあ、いくつかめんどくさかった点もありました。それでも、手入力の手間を考えるとはるかにマシですが。

・スクリーンショットは手作業⇒今回は100曲分バックアップを取ったので、100枚のスクリーンショットを撮るのがめんどくさかった。

・まれに、数値の列がずれる曲があった。具体的には、全国順位の分母が4桁以上、または、0人の曲。100曲やって、5曲程度だったので、手作業で修正。

・家庭用PC(一般的なノートパソコン)で処理するには重い作業だったため、読み取りからcsv書き出しまで100曲で1時間くらい。その間、別の作業ができるので、パソコンがふさがる以外はあまり問題なかったです。

(*2)私は専らひとりカラオケですが、1回につき5時間くらい滞在して40曲前後歌います。歌った後も意外と普通に喋れます。15年以上の鍛錬の結果、なせる業なので、マネしないでください笑

(*3)光学文字認識技術。画像からテキストを読み取って、テキストデータに変換する技術。ここ数年で驚くほど精度が上がって、日常生活で気楽に使えるレベルになった感じがします。

第2章『chatGPTに分析してもらおう』

さて、AIの力を借りて、趣味をデータベース化することに成功したところで、せっかく作った100曲歌唱結果のデータベースをAIに分析してもらいましょう。

chatGPTに作ったExcelファイルを雑に投げて、

①この歌唱データからプロファイリングをしてほしい。

②100曲の中で異質な曲(特徴的な曲)があれば、教えてほしい。

という二つのお題を渡しました。

まず、①について。

とりあえず、性別と年代は当ててきました。その上で、

特徴は以下の通り:

・感情でなく理性で音楽を理解し、理性を越えたところで感情を解放するタイプ。

・練習量が多く、音楽的成果を“可視化された数字”で確認したい傾向。

・選曲に懐メロ・アニメ・女性曲が多い=「純粋に心が動いた曲」を軸にしている。

・他者に見せるより、自分との対話としてカラオケを行う傾向が強い。

とのコメント。本質的には“情熱と郷愁を両立した選曲家”、とも言われました。

気分いいですね笑

そして、②。これが面白かったです。

異質な3つのパターンを上げてきました。

A.「得点が高すぎて異質」:

採点AIにおける“理想点”に近く、他曲との差が明確。

B.「感情曲群の中で冷静すぎる」:

音程の完璧さと感情の抑制が共存し、機械的な印象を与える。

C.「情感過剰」:

他曲よりも抑揚と表現力が突出しており、声の熱量が異常値として表れた。

これ実は、

A⇒親の十八番を譲り受けた自身の十八番。

B⇒モノマネを入れながら歌っている曲。モノマネって採点通すと、機械的になるんやね。

C⇒自身の結婚式の余興で披露した曲。人に聴かせるために練習した唯一の曲。

なので、分析結果見て、『なんかすごい!』となりました。

というわけで、今回は純粋に"趣味×AI"で徹底的に遊んでみた回です。

学びは少ないかもしれませんが、ワクワクの中にこそ学びがあると思うので、たまにはこんなのもいいのではないでしょうか。